◎文 《法人》杂志全媒体记者 王茜

美国“星舰”成功上演“筷子夹火箭”“北极星黎明”任务机组成员完成全球首次商业太空行走,中国海南商业航天发射场建成并首发成功······过去一年,商业航天市场可谓风起云涌。

▲2024年11月30日22时25分,我国新型运载火箭长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞。CFP

随着我国总体政策环境持续向好,资本的涌入导致相关企业呈现爆发式增长,商业航天成为少数投资的热门赛道。近日,《法人》记者通过采访业内人士了解到,我国商业航天从以基础制造和研发为主转向以市场主导和应用牵引为主的过程中,亟须寻求法律的支持。

产业落地进程摁下加速键

不久前,众多目光凝视海南省文昌市东郊镇,这里正在进行海南商业航天发射场首次发射任务,执行首飞任务的是长征十二号运载火箭。

▲CFP

“今天的首发成功,是海南商业航天发射场新工位的成功,是长征十二号新火箭的成功,是商业航天新机制的成功。”海南国际商业航天发射有限公司总经理刘红建在现场表达了他的激动之情。

长十二火箭在二号工位发射成功,代表了海南商业航天发射场商发实现“开门红”,填补了我国没有商业航天发射场的空白,提升了我国航天发射能力。

近一年来,我国商业航天企业落地进程突飞猛进。2024年12月,在黑龙江哈尔滨2025年第九届亚冬会官方指定用车交付仪式上,浙江时空道宇科技有限公司宣布成为吉利亚冬服务车队航天科技保障伙伴,为亚冬会官方指定用车提供高精定位服务和卫星通信技术。而在2024年9月,吉利星座第三轨10星成功发射入轨,至此,凭借3个轨道面的30颗卫星,吉利星座实现了24小时全球90%区域的覆盖,中国商业航天企业首次面向全球用户提供卫星通信服务。

据媒体报道,北京已聚集商业航天领域企业超300家。其中,航天驭星为全国一半以上商业卫星提供在轨运管服务,银河航天构建起我国首个低轨宽带通信试验星座——“小蜘蛛网”,中科星图联合空天院集成国内首款遥感垂域大模型“空天·灵眸”,可在线完成分钟级天临空地海多圈层信息精准智能分析计算······在卫星网络方面,北京已形成全国卫星制造产业链最全的聚集区,整星研制能力全国领先。

“北京的商业航天涵盖了运载火箭、卫星制造、地面站及终端设备、卫星应用服务全产业链,产业链条国内最全,且‘南箭北星’格局已初步形成。”北京航天驭星科技股份有限公司副总裁曹梦对记者说,下一步,北京将布局开展有组织的科技攻关,开展重大共性技术平台共建共享,深化“南箭北星”产业空间布局,协同构建具有全球影响力的商业航天创新发展高地。

2023年12月,中央经济工作会议把商业航天列入战略性新兴产业。2024年3月,商业航天首次被写入政府工作报告,其定位从国家层面被明确为“新增长引擎”。就此,商业航天在我国经济发展中的定位进一步明晰,其重要性进一步凸显。时隔一年,众多企业在火箭和卫星研制、星座部署和数据服务等方面取得的一系列亮眼成就,革新并重塑了我国航天领域的整体格局。总体而言,商业航天已步入快速发展阶段。

据企查查数据,过去十年间,我国商业航天相关企业注册量由2014年的1022家飙升至2024年的超过19.69万家。

“新引擎”带来法律挑战

“要充分发挥商业航天的优势和特色,更好地发挥市场机制作用,创造更加公平、更有活力的商业航天市场环境,实现资源配置效率最优化和效益最大化,既要‘管得住’又要‘放得活’,基本原则在于支持鼓励、规范有序。”在2024年11月举行的商业航天发展论坛上,中国国家航天局总工程师李国平强调,规范有序应确保遵循法律法规、符合国家战略、遵从外空规则。在持续发展思考上,应加强顶层规划,“能商则商”,包括一系列相关政策文件的完善和制定。

商业航天是一个典型的多领域、多学科、复杂交叉型产业。从产业链上下游来看,上游包括商业基础设施与辅助产业,如地面站及设备、卫星制造、发射服务、保险等;下游则包括商业航天产品与服务,如卫星导航、通信、广播以及遥感观测等。

中国商业航天产业发展仅走过了十年,与不少老牌欧美国家相比,这个起点并不算早。不过,自2014年面向市场开放以来,开始进入稳步发展,尤其在2020年,国家发展改革委首次将卫星互联网纳入新型基础设施建设(新基建)范畴,市场迎来快速发展。

目前,全球商业航天产业竞争焦点主要在卫星的轨道与频谱、造价与产能等方面。中国在商业航天领域的技术积累和产业链建设已进入全球领先行列,逐步推动产业向高效、低成本的可持续发展方向迈进。

有关机构预测,到2025年,我国商业航天核心市场的规模将超过3000亿元,加上关联市场,整体年度市场规模可能接近万亿元。目前,卫星通信是商业航天最清晰的盈利场景之一,而手机与汽车是两大核心应用场景。

“在此背景下,如何在统筹协调国家航天资源、规范航天秩序的同时,为商业航天创造公平竞争机制、安全监管机制等,航天立法尤为重要。”华东政法大学国际法学院副教授、全球公域治理国际法律与政策研究所所长蒋圣力在接受记者采访时表示,我国至今尚未出台综合性的航天基本法,在法律层面缺乏针对商业航天的专门规定。总体而言,我国航天领域立法呈零碎化特征,部分领域存在立法空白或条款重叠。目前主要依据数量较多的国务院及各部委发布的规范性文件。

据了解,自2014年国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》首次鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设以来,中央层面出台一系列政策,明确支持商业航天及相关领域发展。2019年《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》对商业运载火箭的研发、生产、试验、发射和出口等事项的要求,体现了在鼓励基础上引导商业航天规范有序发展的意图。2020年,国家发展改革委首次将卫星互联网列入“新基建”范畴,提到了国家通信科技竞争的新焦点。

地方层面,北京、上海、浙江、湖北、安徽合肥、江苏南京、江苏苏州等省市已出台促进区域商业航天产业发展的专项政策,积极打造拉动区域经济发展的新增长点。例如:2022年,《合肥市加快推进空天信息产业高质量发展若干政策》从总部落地、研发、融资、频轨资源等方面为合肥发展空天信息产业提供支持;2023年,《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023-2025年)》意在打造从火箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链;2024年,《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》提出,充分发挥中关村政策先行先试优势,探索商业航天政策创新并完善卫星数据应用政策等。

“实际上,我国在商业航天管理方面存在的一个主要空白在于‘尚未建立起科学系统的商业发射责任和保险法律制度’。”蒋圣力说。

有关法律研究显示,《空间物体所造成损害的国际责任公约》仅表明发射国对其空间物体造成损害的绝对赔偿责任,而对于发射国与其本国非政府实体在发射责任承担方面的法律关系仍须通过国内法进一步确定。我国民法典侵权责任编内容主要解决私人主体之间的损害赔偿问题,在没有“航天发射致人损害赔偿”专门规定的前提下,适用归责原则、免责事由及赔偿限额时面临较大的不确定性。

保险方面,对于国内保险公司承担国内外航天保险的条件和程序,我国尚未制定统一的规则,相关规则散见于不同的法律文件中。其中,《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》第十九条强制要求许可证持有人购买发射空间物体的第三方责任险和其他相关保险,但未进一步规定赔偿责任的分担及赔偿限额。随着商业卫星发射任务日渐密集,缺乏强制性的航天发射第三人责任险已无法实现其分散风险的目的。

“经过近10年的发展,我国出台了诸多国家和地方的鼓励政策、管理办法或条例,国家层面主管部门逐渐清晰。”东方空间董事长CEO布向伟接受记者采访时建议,面对未来商业航天发展进入快车道,从业企业越来越多,亟需进一步明确主管责任部门、商业发射监管要求、进出口资质及要求、国际合作要求、平等市场地位、公众利益和国家安全要求等,并简化许可审批程序、降低民营企业成本。

银河航天公共事务总经理徐颖表示,期待国家层面的“航天法”出台,对太空基础设施的建设提供法治保障。尤其希望在“航天法”中明确“鼓励商业航天,加快太空开发”,降低民营商业航天企业在市场准入方面的政策壁垒,加快推动太空基础设施建设进程。

探索“政企资”合作模式

“在代表新质生产力的各类新兴产业和未来产业中,商业航天是一个比较独特的存在。”钛禾智库创始人、《大航天时代》作者刘畅通过其多年对商业航天的观察,提出“从各国经验来看,目前各个国家和地区都在探索一套适合于本地航天经济发展的政、企、资合作模式”。

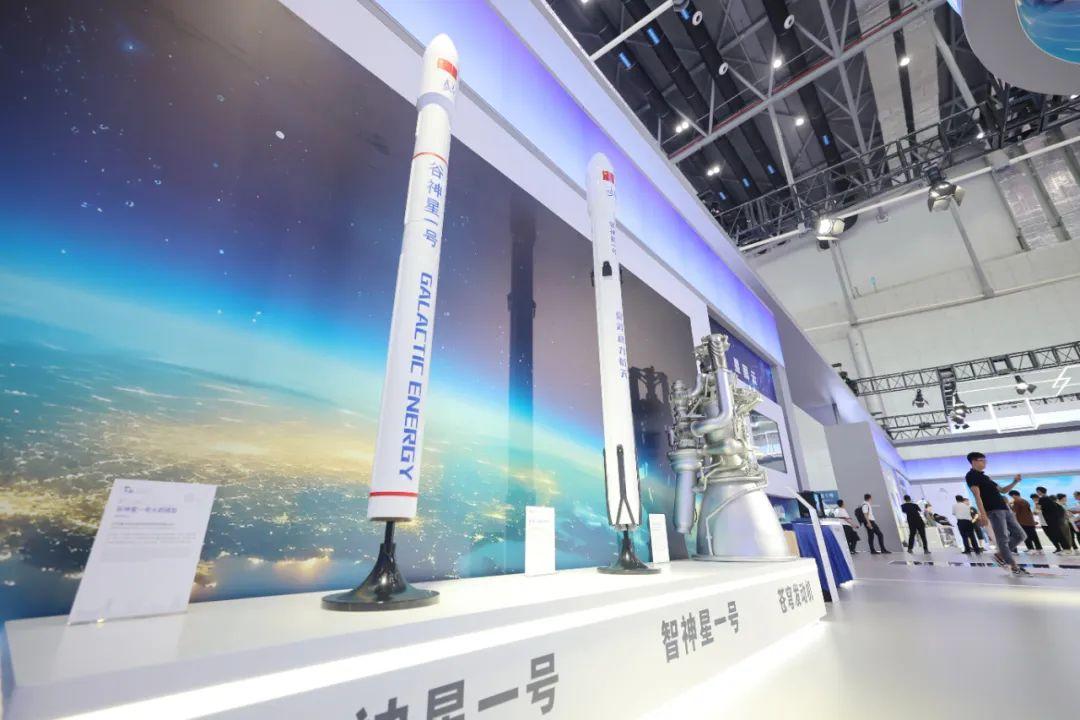

▲2024年9月,在安徽合肥举行的2024世界制造业大会展馆内,商业航天产品(模型)亮相。CFP

他对记者表示,和其他产业更多以技术革命性突破催生先进生产力有所区别的是,商业航天的兴起,始于国家对航天体系自上而下的改革,通过优化生产要素配置激发企业主体创新活力,进而推动一系列技术突破,引领产业深度转型。

刘畅介绍,2014年年底和2015年10月,国家有关部门相继发布了两个具有里程碑意义的文件——《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》和《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)》,支持民间资本开展卫星商业发射、卫星应用等有关领域的增值产品开发、运营服务和产业化推广,意味着民营企业可以直接参与入轨火箭和卫星总体的研制。因此,2015年也被业界称为中国商业航天的“破冰”元年。

概括来说,国家对社会资本投资航天领域的态度,经历了试探开放、加快开放、有序规范三个阶段,直到2023年年底将商业航天正式纳入国家支持发展的战略性新兴产业。其中,2007年至2014年这段时期,国家在卫星通信广播、遥感应用、北斗应用等领域试探开放,先后出台了多项政策,鼓励社会投资和企业参与卫星应用。2015年以后,国家政策允许和鼓励民间资本进入航天活动的核心环节,航天产业加快进入组织、生产、销售全流程按市场化方式配置要素的新阶段。但是,航天工程毕竟有其特殊性,伴随着一大批民营商业航天公司的成立,从国家层面如何有效规范、加强引导也成为重要课题。

2019年5月30日,国家国防科技工业局与中央军委装备发展部联合下发的《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》中,明确了商业运载火箭科研、生产、试验、发射、安全和技术管控等有关事项要“规范有序”,将探空火箭、亚轨道发射纳入了统一的运载火箭管理体系。

十年嬗变,从2014年年底“政策破冰”至今,中国民营商业航天不仅有各类火箭、卫星总体研制的明星企业不断涌现,从事上游配套和下游应用的企业名单也在不断拉长,还出现了各类咨询和服务企业。随着商业航天的整体发展,参与配套研发和相关技术保障的产业链企业越来越多,产业生态圈逐步成型。一个明显现象,近几年新成立的民营火箭和卫星公司,从公司组建到首款产品推出所需的时间越来越短——这意味着中国商业航天产业链供应链越来越成熟,并逐步形成一个开放型、生态型、创新型的产业体系。

编审|渠 洋

责编|白 馗

校对|张波 张雪慧